7月の第1週目、キュレーターの根来美和さんとマルスピ編集チーム丸山の二人でベニス・ビエンナーレ2019に行って来ました。根来さんは、4月にウィーンで「日本オーストリア友好150周年」の枠組みで行われた展覧会『Parallax Trading』のキュレーションを手がけており、その政治的な枠組みを逆手に取るかのように、交流-交易を通して紡がれ伝えられていく流動的な文化的アイデンティティーのあり方をテーマにしていました。マルスピとも共通するビジョンもあったりと、展示を見ながら議論していたところ、ビエンナーレ全体の展覧会とともに東アジアのナショナル・パビリオンの違いを通して、どうしても日本の立ち位置であったりその枠組みを考えざるをえなくなりました。

というわけで、マニフェスタに引き続き、批評でもなくレビューでもない会話形式でヴェニス・ビエンナーレ2019について二人の思うところをざっくばらんにお伝えします。

テキストはビエンナーレを観終わった直後の会話の録音を元に加筆修正したものです。会話をしている二人の手元にはビエンナーレのオフィシャルガイドブックの他に、台湾館と韓国館、日本館のカタログ*。この3つのナショナリ・パビリオンが会話の中心になります。

*台湾館のカタログは非売品だけれど、ウェブサイトでダウンロード可能。日本館のカタログは英語版。

丸山美佳(以下🌵):メインの展示「May you Live in Interesting Times」は正直言うと本当に疲れる展覧会というか、キュレーションの失敗なのか展覧会構成の失敗なのか、会場に作品が詰められすぎていた。有名な中堅作家に混じって、多くの若い作家が出展していることが話題になっているように、個別に見たらビデオからペインティング、写真、彫刻と、メディアも幅広くて作品も面白いし、発見も多い展覧会だったとは思う。ただ一方で、コレという方向性がないままに膨大な作品を見せられると、アートフェアとか美術館のコレクション展を見せられているような気分にもなった。

根来美和(以下🐬):同じアーティストをアルセナーレとジャルディーニそれぞれPositionA、Bという2つの展示として見せているんだけど、2つの立場を見せる意味があまりなかった気がする。とにかく作品が窮屈に展示されて、もうちょっと各作品を読み込むスペースを観客に与えて欲しかったなあ。全体として特定のテーマあるというよりは、かなりざっくりだけどポストトゥルス時代のアートの社会的有効性を信じると言う姿勢。

……

二人のベスト・ナショナル・パビリオン:

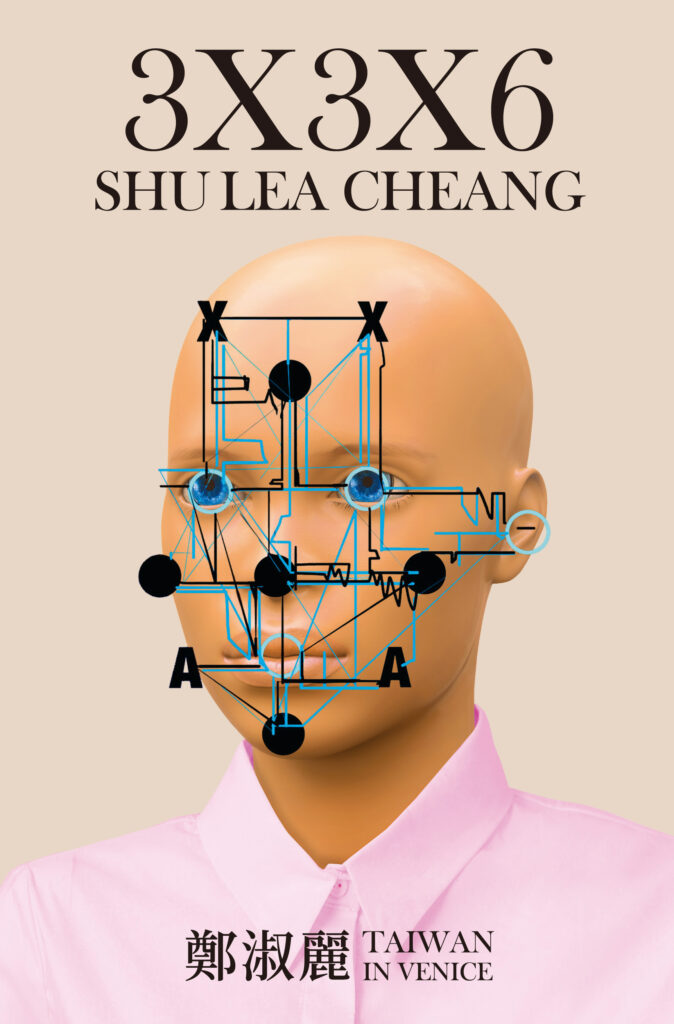

監獄を読み直すトランス・パンク・クィアな台湾館『3X3X6』

アーティスト: シュー・リー・チェン

キュレーター: ポール・B・プレシアード

🌵:展示を観終わった瞬間にカタログを手に入れようとした台湾館だけれど、他のパビリオンと比べてもとてもよく出来ていた展示だったよね。サンマルコ広場近くの台湾館がずっと使用してきた建物が実際に牢獄であったという文脈を踏まえつつ、テクノロジーとセクシュアリティーをテーマに、アーティストとキュレーター両者の専門分野が存分に発揮されていた展示だった。どんなジェンダーやセクシュアリティーであっても犯罪者になるかならないかは文化と時代によって異なるということをとても鮮やかに描いていた。

🐬:セクシュアリティーを理由に投獄された実在する10人のケースを扱っているビデオインスタレーションなわけだけど、様々な時代と地理、投獄理由のケースを扱っていてその配分もよかったよね。カサノヴァ、サド侯爵、フーコーから始まり2019年現在投獄されている人のケースまで、宗教的な理由から、ポルノ規定やHIV関連、レイプ、カニバリズムなど、あらゆる事象があげられている。で、場所もベニスから中国、南アフリカなど幅があった。

🌵:しかも、入った瞬間に身体が感知されてデータに登録されたり、映像作品を観ながらサーチライトによっていきなり身体に光が当てられたりする。ずっと監視されていて、今までイリーガルではなかったのに、いきなりスポットが当てられて「犯罪者」になるっていうか、いきなり検閲されちゃって犯罪者へと変わっていくという、変化しうる境界線の構造が展示空間としても出現していた。

© Shu Lea Cheang. Courtesy of the artist and Taiwan in Venice 2019

🐬:あともう一つ、実際に起こったケースを演者を使ってパロディ化する際に、演者と役柄のジェンダーと人種を撹乱している。例えばカサノヴァ役はアジア系の俳優だったよね。いわゆるボディー・ポリティクス、バイオポリティクスへの言及が、観客の身体も含めた展示空間のナレーションとして完璧に仕上がっていた。人種によって規定されてしまうジェンダー規範と法、まさに現代的な問いだよね。扱う内容のシリアスさに対して、ビジュアルとしては非常にポップでキャッチーな言語を用いているのも良かった。

🌵:身体的な特徴も様々だったし、タトゥーだらけのフーコーとか普通に笑える要素もあるんだけれど、そうゆう錯乱はクィアの常套手段だし、それをしっかりテクノロジーとかグローバル資本主義の流れに繋げていたのも流石だった。あと、こうゆうジェンダーなりセクシュアリティーの問題は西欧的で啓蒙的なものに留まりがちだけれど、そうではなくて、インターネットによってより加速されていく現代的な問題として提示されていた。実際、イランの女の子がInstagramにダンスしている映像を投稿して逮捕されたことに対して、#dancingisnotacrimeとポストしてプロテストすることも展覧会に含まれていたりするしね。

Stills from (左上) CASANOVA X, (右上) B X, (左下) L X (右下) R X,

4K video, 10’00’’, from the film series for the installation 3x3x6

映像が遂行する伝統芸能へのクィア的なアプローチをする

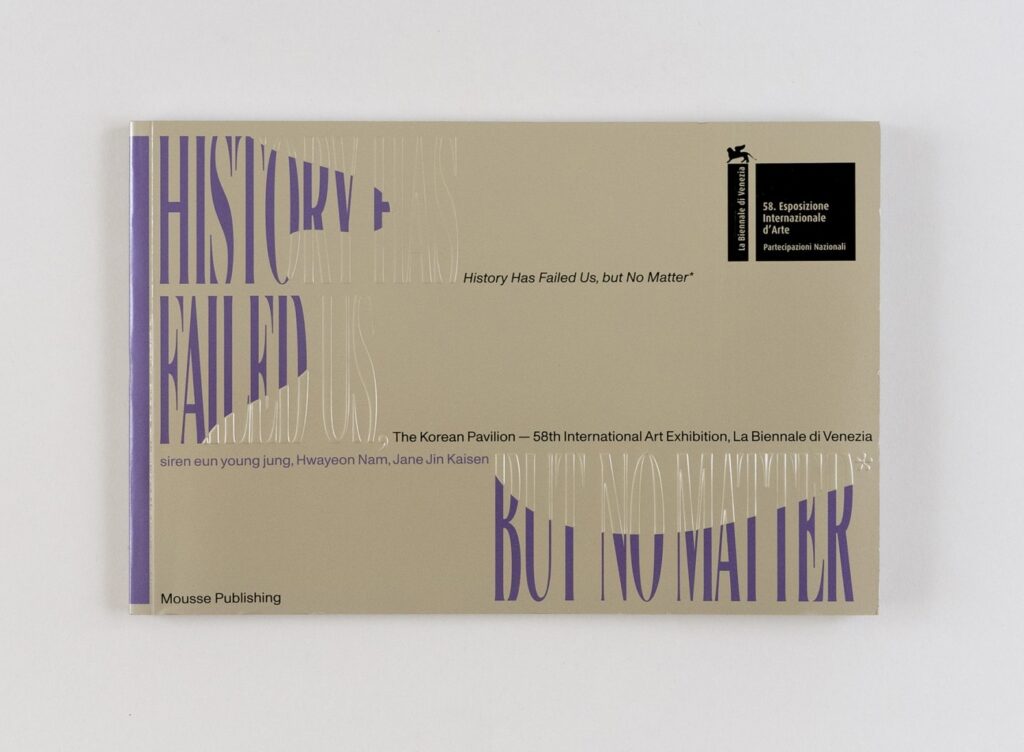

韓国館『History Has Failed Us, but No Matter.』

アーティスト: ナム・ファヨン、サイレン・ウニョン・チョン、ジェーン・ジン・カイセン

キュレーター: キム・ヒョンジン

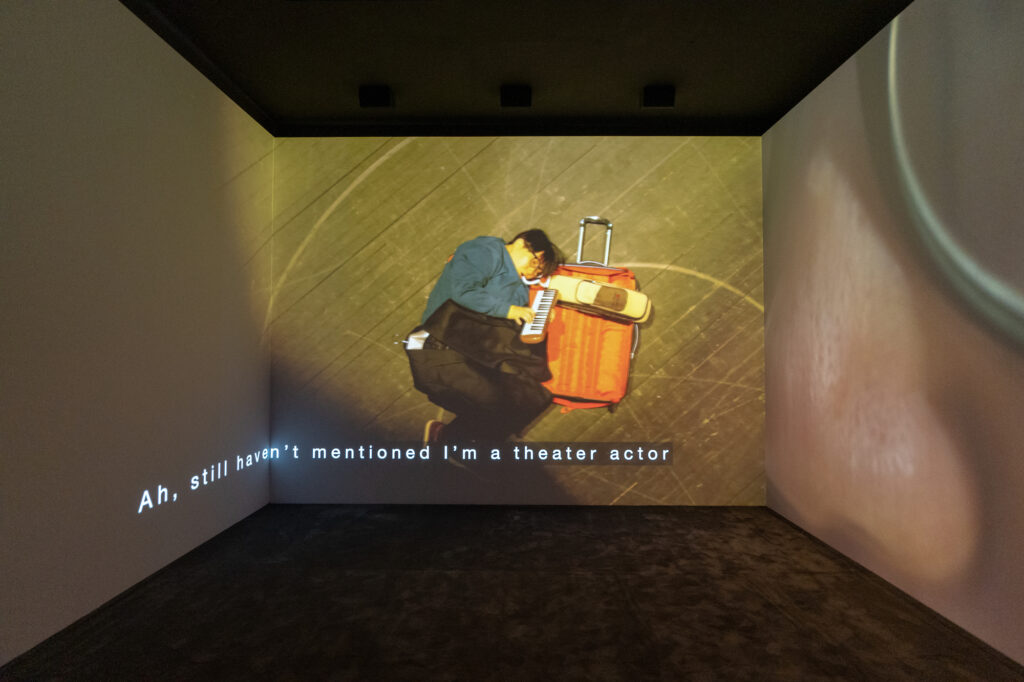

🌵:時間が足りなくて全ての映像を見ることができなかったのが惜しかった韓国館。3人のアーティスト全員がビデオ作品で、どれも韓国文化圏の伝統舞踊やパフォーマンスについて扱っているんだけれど、そこにジェンダーの問題と東アジア全体の近代化の歴史が関わってくるというもの。タイトルは、イ・ミンジンの小説『パチンコ』の一行目から取られていて、小説は在日の話だけど、要は国家とか移民とか文化における同一化の過程で起こる衝突と混在性みたいなことよね。

🐬:韓国館が良かったのは、朝鮮半島の北と南という政治的な状況を扱ってはいるんだけど、それよりも、どのように伝統的文化が外的要素によって消されていくかということと、民族的な伝統文化、伝統舞踊をどう残していくかという、そういうせめぎ合いを近代化する歴史の文脈に落とし込んでいたことだと思う。確かにアメリカの姿は少なくて、どっちかっていうとロシア(ソ連)とか北朝鮮とか共産主義という外的要素が多かったけれど。

🌵:そういう文脈の中で、その南北分断による日本における在日の変化の話とかもさりげなく入れていた。そういった問題を”対国ごとの問題”として区別するのではなく、言語的にも中国語と日本語と韓国語が混じり合っていて、切り離すことができないダイナミックな流れとして表現していた。

🐬:戦前・戦中から戦後にわたって東アジア各地で活躍した韓国の女性舞踊家チェ・スンヒの人生を取り上げたナム・ファヨンの映像作品では、特に一次資料を使ってビデオのナレーションを作っていて、歴史家的にその資料をまとめるのではなく、一次資料の言語をそのまま使っていたからいろんな言葉が混ざっていた。歴史をどう書いていくかという問題にも繋がるんだけれど、その主観性をどこに置くのかっていうことと、大文字の歴史が不可能な時代にいかに過去を現代まで続く物語として書き替えていけるかという、複数の取り組みがなされていたよね。

© Hwayeon Nam

🌵:それを映像でやっていたのは上手だったと思う。ただのドキュメンタリーではなく、断片的な情報を視覚的な要素、例えばナム・ファヨンの作中の「where the strengths come?」という当時の女性(性)の問いは、花と舞踊の振り付けという視覚的な要素で結びつけられていたり。

🐬:それキーワードだったよね。それは結局さ、いま生きているダンサーの身体を使って、その身体がいかに歴史に介入していくかという問題でもある。サイレン・チョン・ウニョンも、戦後韓国で流行した女性だけによる劇団ヨソン・グックの演者とそのコミュニティーを長年リサーチしているよね。女性が男性役を演じる大衆演劇だったわけだけど、近代化の中で消えゆくヨソン・グックの歴史と、性を”演じる”役者の身体を通して、ジェンダー規範からの逸脱や、伝統や近代史に対する従来的な考えを解体している。

🌵:彼女の場合は、そこにトランスジェンダーであったり、いわゆる”標準的”ではない身体を持つパフォーマーも登場してくる。そういう、現代に残っている/残ってしまっている周縁化された身体の文脈に対しても、韓国館は真摯であった。空間の真ん中でシャーマニズムの儀式を扱っていたジェーン・ジン・カイセンは、消された歴史というか「文化の消失=コミュニティーの消失」を扱っているけれど、それが北では残っていてるということとは何なのか。一方でナム・ファヨンの映像では、朝鮮半島の舞踊が日本とか中国で花開いていた事実と、東アジアの芸術という枠組み可能性と、それをいかに現代の問題として捉えるか。

© Jane Jin Kaisen

🐬:韓国館の場合は、韓国の中で失われてきた伝統を語りたいのではなくって、むしろその伝統と言われてきたものの周縁で行われている流動的な文化のあり方が表現されていた。伝統的な文化を語るとナショナリズムと結びつきがちだけれど、言いたいのはそういうことではなかった。

🌵:ジオポリティカルな関係の話ではなく、境界線がないジオグラフィカルな影響下にある文化というか。ボーダーがないんだけれど、だからこそ、政治が介入してきてしまって、そこで起こされる否応ない変化含めた流動的な部分を強調していた。

🐬:ネイションステイトの境界線は、歴史的な戦争や植民地支配によって引かれたものでしかないと扱ってるから、いまどうこうという話ではないという立場。あと西と東の邂逅にも触れていて、チェ・スンヒがヨーロッパにいったことによって極東の文化を再発見するとか、そうゆう近代化の伏せんが全て組み込まれている。枠組みを脱構築し続けるというか。その意味で、展示デザインも椅子が等高線みたいに円形を帯びていて、ゆったり液体的だった。

🌵:曲線の建物のガラスに合わせて透明なカーテンとかも、流動的な空間を演出していた。

🐬:展覧会全体を通して、伝統、文化、ジェンダーにおける固定観念を解体する姿勢、現行の規範や線を超えて進んでいくような姿勢が明快だったし、共感できる場所をしっかり残していた。そういったのに比べると、どうしても日本館はなんだろ、目指されていたもののわりには、アクチュアルなことを感じることができなかった。

面白いのに、ビジョンが共有できなかった

日本館『Cosmo-Eggs│宇宙の卵』

参加作家:下道基行、安野太郎、石倉敏明、能作文徳

キュレーター:服部浩之

(撮影:ArchiBIMIng 提供:国際交流基金)

🐬:展示としてすごく綺麗だったけど展覧会における神話の語り方に違和感が残った。土着的なものをどこまで広げられるかという問題だけど、現代的に解釈できる可能性を作らなきゃいけないと思う。それが見えてこない展覧会だった。人間の言葉を覚えた魚とか面白い太古の話をしているのに、その営みがどう現代に繋がっているのかがよくわからなかった。単純化すると、現在の世界中に起こっている危機に対して、アニミズム的なアプローチで、テクノロジーvsネーチャーみたいな対立から脱却した世界への希望みたいなものでしょ。

🌵:でもさ、世界的にはもはやテクノロジーと自然を対立させてなくない? ポストヒューマン的なあり方はすでにそれを否定しているし、それからの脱却ってあんまり現代な話ではないように思う。だけど、日本館のテーマは今語られるべきことが全て含まれている。アニミズムとか、共生、共存っていうテーマもそうだけれど、エコロジー、ハイブリティー、市民社会というかモダニティーがない時代というか世界。アンソロポシーン的なものの批判とかもそうだよね。

🐬:私たちが生きるモダニティーができてしまった時代を踏まえると、現代ではむしろ法を犯していると思える行為も、事実として認める世界だよね。

🌵:神話の世界だからね。でも、ノンヒューマンなリコーダー音楽と、人間と非人間によって織り成される神話に横たわる溝がどうしても気になってしまった。だって、あの展示には人類の気配がなかった。下道さんの一瞬静止画とも見えるような津波石のイメージは人類の尺度を超えている存在としての生だったかもしれないけれど、その時間軸からすると、いわゆるliving creatureはその周辺にいるだけであって、それ以上の存在ではなかったというか。

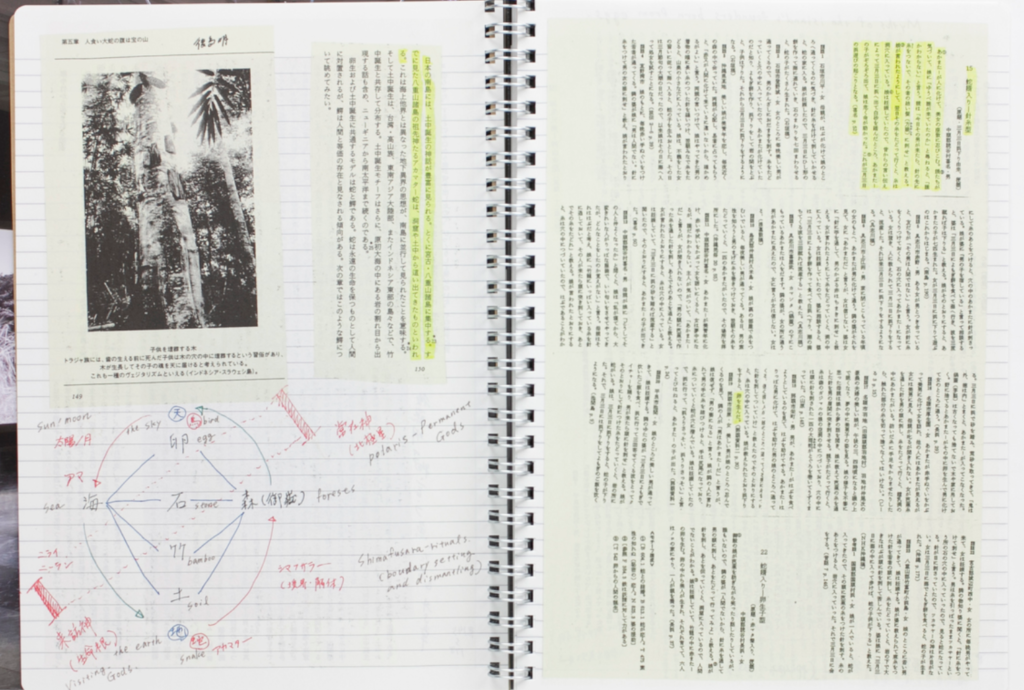

…ということで、 二人でカタログを読み進める…

🌵:それにしてもすごいカタログだね。石倉さんによる宇宙の卵のための図解とかめちゃくちゃ面白い。ようは、石倉さんによる創作である宇宙の卵って母体を経ない誕生でしょ。胎盤の中で生命が膨らんでいくのではなく、卵がやってくるのは地上に生命がいなくなったときで、外部から命がもたらされる。人間が卵から生まれてきたそういう説がいっぱいあると。

🐬:娘が太陽の下で昼寝をしていたらなぜか受精し、子どもが産まれたとか。

🌵:太陽の光で受精とか書いてあるけど、ようはダナエをレイプしたゼウスみたいな話だよね。

🐬:ギリシャ神話もそうだけど、基本的に神話って怒りとか嫉妬とかレイプとか近親相姦でできている。で、今回の話は津波で全てが流されてしまった後に残ったものがどうするか。何にも無くなったら天から卵が来る、でも生き残ってしまった場合は、ミラクルを起こして別の生命体を産む。面白いのは、沖縄、奄美とかの土着の文化と、台中とかの文化を扱っていることだよね。でも、こういう説明は展覧会ではなかったよね。それこそ、沖縄の地理的な立場をもっと展示でも説明すべきだっし、沖縄から台湾、中国そしてフィリピンっていうこの流れは重要じゃん。

🌵:日本の神話の話だけじゃないのに、確か宮古島の津波石しか展示していなかったよね。そうすると、そういう知識がない人は基本的に日本のどこかの島の話として捉えるよね。

🐬:しかも、このカタログのほとんど、特にスクラップページは翻訳されていないけれどいいのかな。ここで書かれている沖縄から東南アジアにかけての神話のコンセプトは、あまり展示に反映されていないというか。結局4人をそれぞれ繋げているのは、co-excistances between human and non-humanでしかなくない?

🌵:あと、服部さんのテキストはフェッリクス・ガタリが80年代に出した3つのエコロジーの問題提議から始まって、日本の平成を考えるといろんな危機があったし、イギリスのEU脱退とか考えると、私たちはこれからどう生きていくかっていう話をしている。それを再考するっていっているけれど、展示はどうやって生きていくかという共存という形だったんだろうか? 私は少なくとも展示がそれを再考しているようにも思わなかった。しかも、テキストには震災から10年とかオリンピックとか、日本の政治的なコンテクストの説明をしているけど、あの展示をやるなら、日本から離れて然るべきじゃない。

🐬:せっかく奄美や宮古の土着文化を扱っていたのに、なんで日本という文脈に戻ってしまったんだろう? 服部さんのテキストでは自然災害っていっているけれど、津波を「日本」が語らなければいけないものとして捉えている。展示では国とかそうゆうレベルの話はいい意味でなかったのに、このテキストは逆にそれが強調されている。津波石は単純に津波だけでなくて、アニミズム的なマテリアルとしての石にも起点が置かれるわけだよね。だったら、津波石から展示を始めたらよかったんじゃない。でも、展覧会のフレームとして神話を被せちゃったから、そこがわかりにくさ、というか。

🌵:津波石だけで語りたかったことは語れてしまうし、その方がガタリの問題も展覧会の筋として見えてくる。津波が否応無しに来たとしても私たちはそこで生きなければいけない、でもどうやって、っていう話になるし、その石を起点にコミュニティが紡がれていく。でも神話の話を入口としてしまうと、私たちがどう生きるかっていう問題提議をされても、いや、神話だし、ってなってしまう。

🐬:津波石には震災とアニミズムと、ポストヒューマンがすでに存在しているもんね。あと、沖縄のことを説明したら、トランスカルチュラルなそのあり方はすでにある。あの神話物語をウォールテキスト、つまり展覧会のフレームワークにしてしまったことで細部が見えずらいと言うか。物語の挿入方法が違えば展覧会の見方は全然違ったと思う。

(撮影:ArchiBIMIng 提供:国際交流基金)

🌵:その意味でこのカタログは補助的な資料というよりは、コラボレーションの世界観だよね。でも、服部さんは「アジアの境界線」について言及しているところで、非日本人アーティストを呼ぼうか迷ったけれど日本館の展示であって、そうゆうフレームワークはアンフェアだからやめたって書いてある。

🐬:それこそ、台中の神話研究者なりアーティストを呼べば良かったんじゃないの。そうすると日本の植民地時代に領土を侵害されていったような歴史も浮かび上がってくるかもしれない。それでいうと、物言う魚の話とか、言語化、文語化された言語を拾った生き物とか、非言語的な生物の話をしているけれど、結局展覧会は言語なりネイションステイツなりの近代的な構造によっても区別されている。

🌵:このカタログもそうだよね。日本語読める人にしかこの細部はわからない。

🐬:日本における言語と民族と人種と国家の統一性、その神話性を結果的に強調してしまっている。もちろん、みんな違うって気付いているのに、やっぱり見て見ぬ振りをしていて、それがこうやって細部に反映されてしまっている。

🌵:美和ちゃんもそうゆうことを展示でやっていたわけだけれど、国とかアイデンティティといったものが不明瞭な時代を基本的には全員がずっと生きているわけじゃん。その意味で、どうしても韓国館と台湾館と比べてしまうのだけれど、彼らはそういった問題を正面から扱っていた。日本人かそうでないかで展示のコラボレーションのあり方を規定しているように、日本館の場合、結局共存しているのは同じ文脈を共有していると想定される人だけになっている。

🐬:せっかく台湾とか日本って政治的な境界が引かれる前の話してるんだから、各コラボレーターが持っているトランスナショナルな繋がりをもっと引き出せたんじゃないかと思う。あと、どうしても私が違和感を隠せないのは、服部さんはテキストで昔のビエンナーレと建築についての話、磯崎新から2012年の震災後の伊東豊雄の金獅子賞とった展示、その後の田中功起さんと蔵屋美香さんとか、どうやって日本館が津波とか震災を扱ってきたのかっていう経緯を書いている。服部さんのキュレーターとしての立場ではそういう日本館の文脈を引き継ごうとしているわけでしょ。そう意味でのコミュニティの話とか津波石だったんだよね。でも、展示としては引き継げていない。宇宙の卵の出現がやっぱり唐突だったんじゃないかな。

🌵:日本館はこういう歴史があって、その歴史の一旦を担えたらみたいな書き方だったら良かったんだろうけれど。しかも、宇宙の卵をやろうとしたら、逆に津波石はいらなかったかもしれない。神話にまつわるインスタレーションとか、下道さんの漂流物のプロジェクトとかさ。誰か知らない人のものが流れ着いて、その外部性が根付くというか、違う形として提示されるみたいなあり方はまさに宇宙の卵的じゃん。もし、漂流物が産み落とされた卵と読むならば、神話と現代が繋がるし、それこそhumanとnon-human。

🐬:でもさ、あの展示には巨大なモノリスみたいな巨石というか巨石信仰が重要だったんだよ。津波石でなくても良かったけれど、「津波」というのは切り離せないトピックだもんね。なんかやりたかったトピックを詰め込みすぎて、それが展示としては綺麗なものとしてしか見えなくなっちゃった感じだよね。服部さんはクラシカルなセンスでの建築家とかキュレーター、音楽家の話をしているけれど、そこを強調するのはさ、やっぱり彼にとってそうゆうクラシカルなセンスを超えて恊働することが重要だったのかな、宇宙の卵より。

🌵:それが共存の手がかりってことで、それが服部さんなりの答えなんだよね。そう考えると、その答えと展示されているものが持っていたり語っているものの間にはギャップがあるよね。

🐬:このテキストはやっぱりどうゆうキュレーションをするかというフレームワークやメトドロジーの話であって、そこから何かが見えてくるって話じゃないよね。キュレーションの方法論として、異業種間のコラボレーションやコレクティブの重要性に焦点があって、参加作家それぞれが扱う内容に深く切り込めていなかったんじゃないか。

🌵:どういう方法論を作るかっていう話になると、神話は関係なくなってしまう。神話には方法論はないというか、そういうものがない世界なのに。

🐬:だから展示では、神話を現代的にどう読むかの話がやっぱり欠けてしまっている。このスクラップノートの英訳が無いのは勿体無い。コラボレーションを重要視するんだったらこのドキュメンテーションを作品と同等に重要視するべきだったんだと思う。ピロティ部分と内部の役割を分けていたのは明快だったけれど、もうちょっと内外部の接続が必要だったんじゃないか。だって、カタログを置いていたピロティーのアペンディクス感がすごいもんね。今回みたいに人類学が入った場合は情報やマテリアルの見せ方が難しいと思うんだけど、そうなった時に印刷物とか書籍を展覧会の延長の場として位置付けるためには、もう工夫でしかないじゃん。

🌵:要はカタログではプロセスを見せたかったんだよね。だって宇宙の卵に関しては何にも言ってないからこそ、マニフェストとしてのコラボレーションだもの。一見すると上手く共生しているように見えるし、本人たちもそう錯覚しているだけかもしれない。でも、メトドロジーを開発していくことと、それが批評的であることは同じことではない。ただ、4人は自分の欲望というか興味にしたがって進んでいるから、単独的でありかつ協働的でどれも面白いじゃん。共存というよりも「協働」の展覧会だった。

🐬:あと一方で、日本の閉鎖感もあるし、先進国神話を抱えている。細胞に染み込んだ、無意識のナショナリズムみたいのはすごい強いよね。

🌵:日本館で日本の問題だから非日本人のアーティストにとってアンフェアな状態、とか言ってしまう姿勢とかね。でも日本の良心として、世界のために津波の話をする。

🐬:でも、作家なり、キュレーターなり、研究者なり、パブリックな存在だから、ある程度の責任が付きまとってしまう。ベニスのジャルディーニにあるナショナルパビリオンでやる展示の政治性と責任があって。このコンテクストでなけでば、見方は変わるし良い展示だったんじゃないかな。

🌵:そうゆう責任はさ、その枠組みの中にいる以上は引き受ける以外はないんだよね。多分私たちが抱える一番の違和感はさ、そうゆう議論と日本の現代美術のギャップみたいなところだと思うんだよね。前提としているところのギャップというか。例えば、この3つのナショナリパビリオンのカタログを見ると、違いがすごいはっきりしている。台湾館のキュレーターであるプレシアードは「ファルマコ・ポルノグラフィ時代」を提唱するスペインの理論家だし、韓国のキム・ヒョンジンは、デコロニアル理論のワルター・D・ミノーロ*からキュレートリアルステートメントを始めてていて、両方のカタログとも他の研究者も入れた論文集としても機能している。一方で、服部さんはガタリで、他にコンペに出していた遠藤水城さんはベンヤミンからステートメントを始めている。古いとか、新しい理論を持ってくるとかそういう話ではなくて、いま何が起こっているかっていうことと、どういう議論がされているか、どうゆう立場として外部から見られているかに関して自覚的であるのは重要だと思う。それはアートが外部と接続するとかそうゆう話ではなくて、アートは外部性そのもののなかに存在しているし、展覧会からどんなディスコースが生まれてくるかとか、延長線としてのカタログの役割のあり方にも関わってくるよね。

*Walter D. Mignoloの日本語での名前表記はアカデミックな言説では多くの場合「ワルター・ミグノーロ」となっていますが、発音としては「ミノーロ」が近いと判断し、今回は「ワルター・ミノーロ」と表記しています。

対談者

根来 美和 (ねごろ・みわ)

インディペンデント・キュレーター。ベルリン、チューリッヒを拠点に活動。早稲田大学創造理工学研究科建築学修了。展示・空間デザインに従事した後、チューリッヒ芸術大学キュレーティング課程修了。トランスカルチュラルな表象やパフォーマティヴィティ、デコロニアル理論と近代の再編成への関心を中心に活動する。主な企画に、百瀬文個展「Borrowing the Other Eye」(ベルリン、2018)、「my grammar and (y)ours?」(チューリッヒ、2018)、「Parallax Trading」(ウィーン、2019)。

丸山美佳

マルスピの編集チーム。ウィーン、東京を拠点に、研究者、批評家、キュレーターとして活動。横浜国立大学大学院建築都市文化専攻修士課程修了。現在、ウィーン美術アカデミー博士課程在籍。